若冲展をみに上野へいく。

平日だけど、とても混でた。

「鳥獣花木図屏風」を3年ぶりぐらいにみる。

いつみてもポップな感じがする。

家に昔ハピネス展で買った「鳥獣花木図屏風」の

巨大ポスターが貼ってあって、

毎日見ているせいか、

今回はニワトリたちに目がいく。

若冲の描く生き物は、生命の「存在」に触れている、とよくいうけれど、

若冲のニワトリが、

小学校の飼育委員で毎朝世話してたニワトリよりも、

「ニワトリ」に見えるこの感じはなんなんだろう?

ラマチャンドランが「脳のなかの幽霊、ふたたび」で、

セグロカモメのヒナは、

親鳥の黄色のくちばしの先についている赤い斑点に反応して、

餌くれとつつくんだけれど、

全然くちばしに似てない、

赤色の線を3本引いた黄色の棒をヒナに見せたところ、

本物のくちばし以上にヒナはそれをつっついた!!

という話を紹介していて、

それを、くちばしを超えたくちばしという意味で、

「スーパーくちばし」と呼んでいた。

セグロカモメのヒナにとっては、赤色の3本線つきの黄色の棒が、

「スーパーくちばし」

であったように、

ヒトの脳にとって、若冲の描いたニワトリは、

「スーパーにわとり」

なのだろうか?

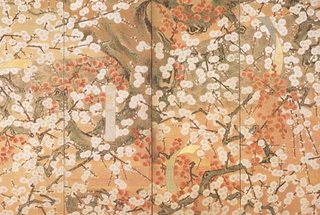

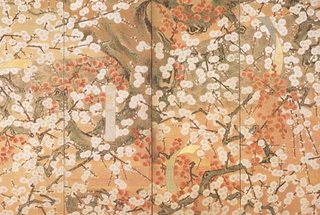

「紅白梅図屏風」に意図せずに足がとまった。

ありえない数の白色の梅の花が、屏風一面に咲き乱れていて、

それらが、あさ日から夕日までをイメージした1日の光の変化に

合わせて、いろいろな表情をみせる。

説明文には、作者不詳で、春の歓びをあらわしている、とかいてあった。

思考とは関係なしに、目が喜んでいる、という感じがして面白かった。

見ていると心が動かされて、それでずっと見入ってしまう感じ。

ふと、この感覚を絵なしで言葉だけで伝えることはできるのだろうか?

と思う。

屏風一杯に咲き乱れるように分布する白い梅の花のパターンが

脳に入力されると、 圧倒的な並列性をもった視覚システムは、

「花」という認識を成立させるほかに、 屏風のグローバルな

パターンから、 ある未知の抽象的なパターンも抽出している。

その未知の抽象的なパターンは、快感を引き起こす情動システムに

直結していて、 その結果、脳はそれを見ているだけで

「嬉しい」という感覚を引き起こす・・・

と脳科学的に表現してみても、きっとなにも伝わっていなくて、

問題は、

絵の「パターン」をどうすれば視覚的に描写できるのか?

それによって、読む人の脳にも、

その「未知の抽象的なパターン」なるものを引き起こすことはできるのか?

がポイントで、

これを、「目の喜びを言葉で伝える問題」と名付けよう。